こんにちは。

2023年12月に、広島県福山市神村町にある「松本古墳」という古墳へ訪れました。

広島県福山市にある古墳ですが、古墳がある周辺地域一帯が松永と呼ばれているため、このブログでは松永地域の古墳として扱います。

松本古墳の場所と注意点

住所は「〒729-0112 広島県福山市神村町696」です。

JR松永駅から北に徒歩でおよそ15分、車でおよそ5分の場所にあります。

時間制限は無く、常時入ることができます。

訪れる際の注意点は下記の2点です。

※松本古墳に専用駐車場は無く、周辺にもコインパーキングなどの駐車場はありません。

※松本古墳には「スズメバチに注意」と書かれた看板があります。

松本古墳の概要

松本古墳は5世紀(古墳時代中期)の古墳です。昭和24年に広島県の史跡に指定されました。

古墳の直径は約65m、高さは約5mという大きさです。

松永湾岸にある古墳の中では、最も古い古墳です。

発掘調査では埴輪が出土しています。

松永湾の海上交通や塩生産に関わっていた人物の古墳ではないかと推定されています。

参考資料

ホットライン教育ひろしま「広島県の文化財 – 松本古墳」https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/bunkazai/bunkazai-data-206120480.html(2024年7月23日閲覧)

福山市「松本古墳(まつもとこふん)」https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/bunka/64154.html(2024年7月23日閲覧)

文化遺産オンライン「松本古墳」https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/377647(2024年7月23日閲覧)

御領の古代ロマンを蘇らせる会「新市・赤坂・神村・津之郷ツアー ④ ~広島県第2位の帆立貝形古墳「松本古墳」(福山市神村町)~」

http://blog.livedoor.jp/geibi/archives/55369370.html(2024年7月23日閲覧)

JR松永駅から松本古墳まで

JR松永駅北口です。

JR松永駅北口から商店街を通り、国道2号線に出ます。

国道2号線を渡ります。

真っすぐ北へと進みます。

このあたりから緩やかな坂になってきます。

この先はすこし急な右カーブです。

石垣の上を見ると、木々に覆われた小山があります。これが松本古墳です。

もう少しで古墳の手前に着きます。

松本古墳の手前まで来ました。

古墳の周囲は畑に囲まれています。住宅街に取り残された小山のようです。

古墳の頂上へ続く道

住宅の脇にある狭いコンクリートの道を進みます。案内看板はありません。

少し狭いので、両脇の畑に落ちないよう注意して進みます。

松本古墳の入口に来ました。道が分かれています。上に進む右手の道に進みます。

上に進む道の入口には「広島県史跡 松本古墳」と書かれた石柱があります。

石柱の側面には「昭和五十七年二月一日建之」と書かれています。

「スズメバチに注意」と書かれた看板があります。注意して進みます。

曲がりくねった急な坂です。

古墳の頂上が見えました。古墳の入口から頂上までの距離は短いです。

坂の曲がった部分で振り返ったところです。

古墳の頂上までもう少しです。落ち葉が積もっている時期は滑りやすいため、気をつけて進みます。

古墳の頂上

古墳の頂上に着きました。

頂上に上がった目の前にも「スズメバチに注意」の看板があります。

頂上は草木が少なく開けています。周囲は木々に囲まれており、眺めは良くありません。

木々が無ければ松永湾を見ることができるかもしれません。

頂上は自然にできた小山のようにデコボコしておらず、人為的に平たく整えられていることが分かります。

松本古墳の説明看板があります。

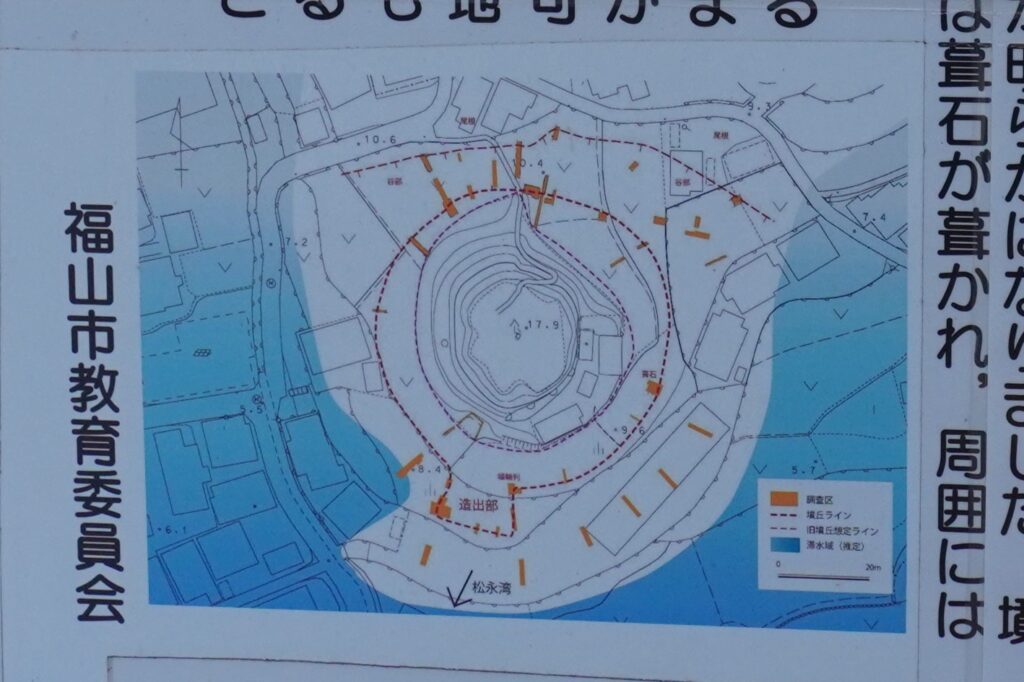

説明看板にある古墳の形を示す地図を拡大してみました。

松本古墳が作られた時には、古墳のギリギリまで海岸線があったようです。

説明看板の左横には、小さな祠があります。

祠には落ち葉がほとんど積もっていません。誰かが掃除しているのかもしれません。

祠の裏側です。

地面一面、落ち葉だらけです。

頂上の隅には木製の電柱があります。

電柱の上部には拡声器が付いています。

電柱の上に別の木を括り付けて、拡声器を付けています。

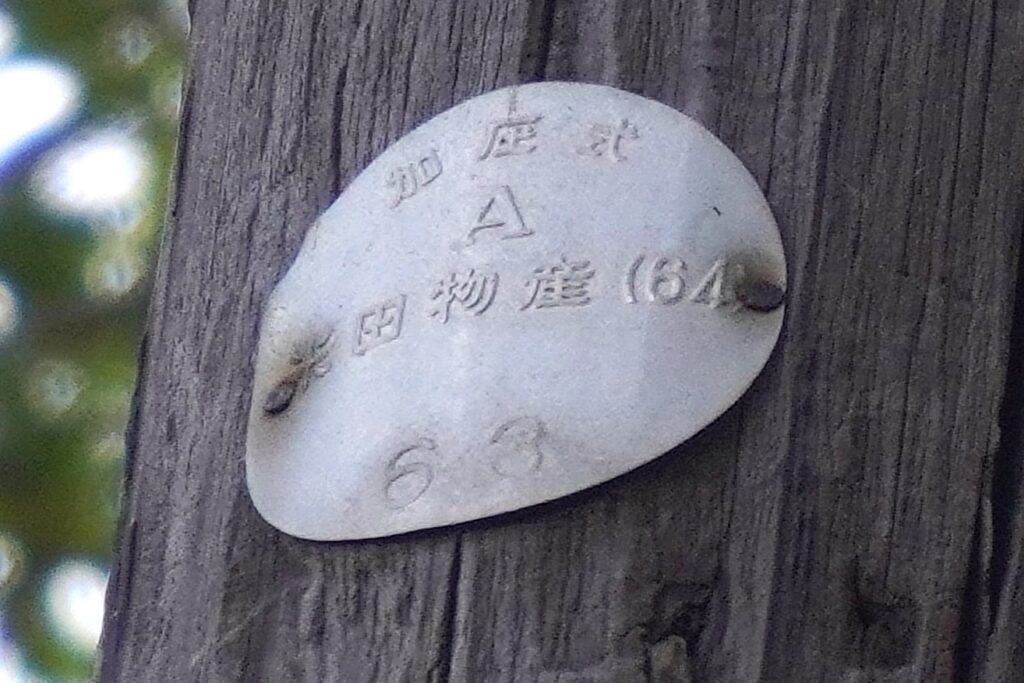

金属の銘板が取り付けられています。

画像を拡大して明瞭度を上げる加工をしました。

「加圧式 A 米田物産(64) 63」と書いてあります。

調べてみると、米田物産は山形県酒田市にある防腐処理を専門とする会社を示していました。

加圧式とは、この木製電柱を加圧式で防腐処理したということを証明しているものです。

下の63という数字は、製造年を示しています。1963年(昭和38年)に製造された電柱であることが分かります。

Aというアルファベットと米田物産の横の(64)という数字に関しては不明でした。

木々の隙間から下を見ると民家の屋根が見えます。

木々の隙間から差し込む夕日がきれいです。

まとめ

松本古墳は、松永の地域の歴史を感じることのできる場所でした。

古墳だと知らなければ、正直なところ普通の小山です。

実際にのぼって古墳の場所や形を知ることで、このあたりの地域が古墳時代には海上交通や塩生産の重要な場所であったことが分かります。

誰が埋葬されているのかなど明らかとなっていないこともあるため、今後の調査に期待します。

以上で2023年12月、「松本古墳」の訪問記事を終わります。

ご覧いただきありがとうございました。

コメント